Der Sohn eines kaufmännischen Angestellten besuchte zunächst die Volksschule und dann das Realprogymnasium in Bad Oeynhausen und anschließend das Realgymnasium in Bielefeld bis zum Abitur 1931. Von 1931 bis 1933 studierte er Geschichte, Germanistik, Volkswirtschaft und Soziologie an den Universitäten Marburg, Berlin sowie Leipzig. 1933 begann er als Journalist beim „Anzeiger und Tageblatt“ in Bad Oeynhausen. Von 1938 bis 1945 war er, mit einer Unterbrechung von 1942 bis 1943 als „Kriegsberichter“ der Propagandakompanie, bei dem unter der Kontrolle der NSDAP stehenden Zeitungsdienst Graf Reischach tätig. Neben Berichten von der Front schrieb er – auch für den Völkischen Beobachter – Systemkonformes: „An der Schwelle zum fünften Kriegsjahr“, vier Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, forderte Pörtner von den deutschen Frontsoldaten etwa, das zu loben, „was sie von ihren Angehörigen trennt und in eine Welt der Zerstörung und blutigen Vernichtung stellt und selber täglich den Ende aller Dinge preisgibt“. Denn es gebe keinen anderen Weg als den, „gerade auf das Ziel loszugehen und an den Widrigkeiten und Fährnissen dieser kriegsdurchtobten Welt sein eigenes Menschentum zu erproben.“ Die Deutschen Wochenschau pries Pörtner überschwänglich als „Geschichtsquelle und Heldendokument“ und attestierte ihr eine „unerbittliche Wahrhaftigkeit ihrer Bilder“, vor denen „das persönliche Leben in Staub und …

Rudolf Pörtner

Dettagli autore

- Nascita:

- 01 Gennaio 1912

- Morte:

- 12 Settembre 2001

Collegamenti esterni

Der Sohn eines kaufmännischen Angestellten besuchte zunächst die Volksschule und dann das Realprogymnasium in Bad Oeynhausen und anschließend das Realgymnasium in Bielefeld bis zum Abitur 1931. Von 1931 bis 1933 studierte er Geschichte, Germanistik, Volkswirtschaft und Soziologie an den Universitäten Marburg, Berlin sowie Leipzig. 1933 begann er als Journalist beim „Anzeiger und Tageblatt“ in Bad Oeynhausen. Von 1938 bis 1945 war er, mit einer Unterbrechung von 1942 bis 1943 als „Kriegsberichter“ der Propagandakompanie, bei dem unter der Kontrolle der NSDAP stehenden Zeitungsdienst Graf Reischach tätig. Neben Berichten von der Front schrieb er – auch für den Völkischen Beobachter – Systemkonformes: „An der Schwelle zum fünften Kriegsjahr“, vier Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, forderte Pörtner von den deutschen Frontsoldaten etwa, das zu loben, „was sie von ihren Angehörigen trennt und in eine Welt der Zerstörung und blutigen Vernichtung stellt und selber täglich den Ende aller Dinge preisgibt“. Denn es gebe keinen anderen Weg als den, „gerade auf das Ziel loszugehen und an den Widrigkeiten und Fährnissen dieser kriegsdurchtobten Welt sein eigenes Menschentum zu erproben.“ Die Deutschen Wochenschau pries Pörtner überschwänglich als „Geschichtsquelle und Heldendokument“ und attestierte ihr eine „unerbittliche Wahrhaftigkeit ihrer Bilder“, vor denen „das persönliche Leben in Staub und Asche“ versinke und nur eines bleibe: „das Mitgehen, das Dabeisein und das Gefühl des grossen, alle umfassenden ‚Wir‘, dem sich niemand zu verschliessen“ vermöge.

In einer Rezension des antisemitischen NS-Propagandafilms „Jud Süß“ behauptete Pörtner, dass der Film „Gesicht und Wesen des Judentums festgehalten“ habe und damit „ohne die historische Wahrheit im geringsten zu verletzen, ein Abbild auch des heutigen Judentums und jenes Geistes“ gebe, „dem der Kampf des Nationalsozialismus“ gelte. Da sei u. a. der „Drecksjude, die Ghetto-Laus, jene verkommene, heruntergekommene Gestalt mit zerzaustem Bart und verklebten Augen, die nur noch der Niedrigkeit blöder Listigkeit fähig“ sei und die – so fügte er der Schmähung affirmativ hinzu – „jedem Ghetto-Besucher polnischer Städte eine nur allzu bekannte Erscheinung“ sei.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Pörtner dann Redakteur beim „Deutschen Zeitungsdienst“ in Herford. In Berlin und Bonn arbeitete er als Korrespondent für Presseagenturen, später als freier Schriftsteller.

Große Bekanntheit erlangte Pörtner mit populärwissenschaftlichen Sachbüchern. Sein 1959 verfasstes Erstlingswerk Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit wurde zum Bestseller. Pörtner beschäftigte sich darin mit den sozialgeschichtlichen Aspekten der Kulturbegegnung zwischen Römern und Germanen, beispielsweise am Limes, in Xanten, Neuss und Trier. Dabei schlug er einen Bogen zwischen archäologischen Funden und der Gegenwart des Lesers.

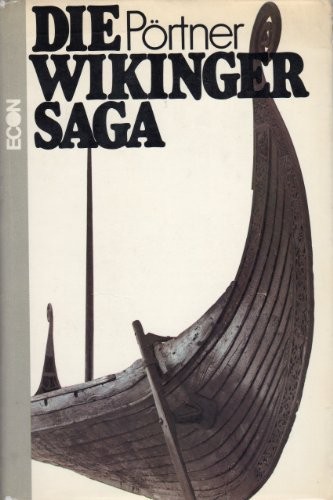

Ähnlichen Erfolg brachten ihm weitere Sachbücher über die römisch-germanische Antike, die Zeit der Wikinger und über die Kreuzzüge (Operation Heiliges Grab). Darüber hinaus betreute er als Herausgeber eine zehnbändige Weltgeschichte der Archäologie (mit Hans Georg Niemeyer) sowie zahlreiche Sammelbände zur Alltagsgeschichte des 20. Jahrhunderts, in der prominente Zeitzeugen über ihre Jugend im Kaiserreich und der Weimarer Republik berichteten.